2024年栗の履歴

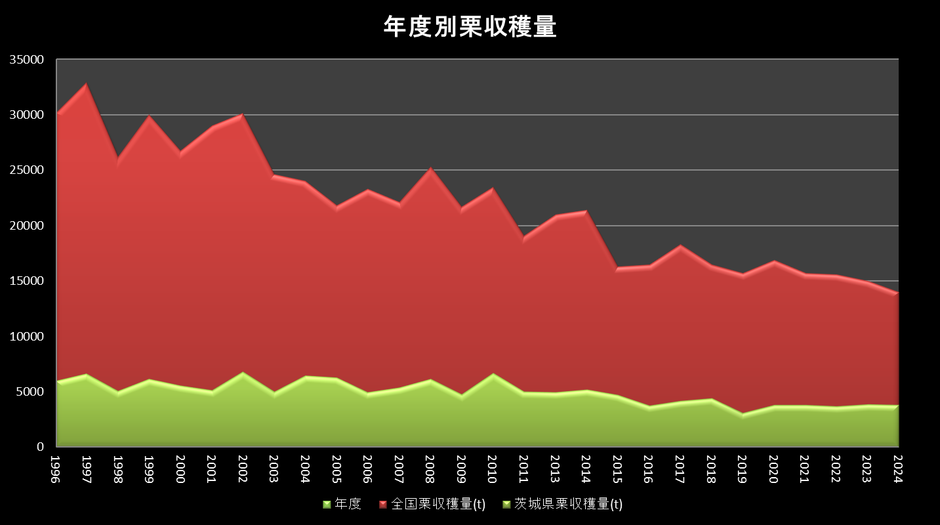

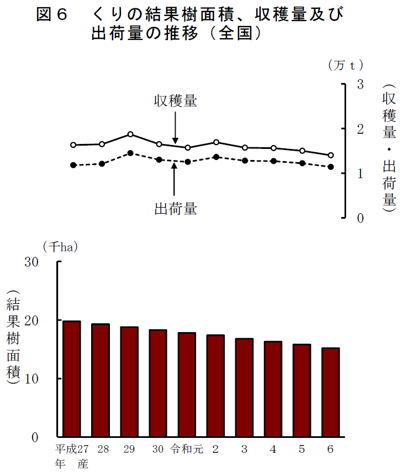

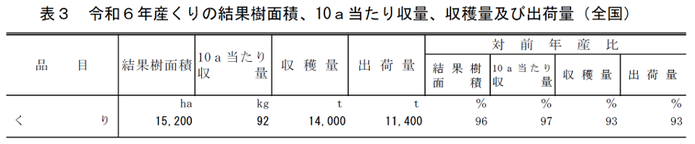

(1) 結果樹面積は1万5,200haで、前年産 に比べ600ha(4%)減少した。これは、高齢化による労力不足に伴う廃園があったこと等による。

(2) 10a当たり収量は92kg で、前年産を3kg(3%)下回った。

(3) 収穫量は1万4,000t、出荷量は1万1,400tで、前年産に比べ収穫量1,000t(7%)、出荷量800t(7%)減少した。

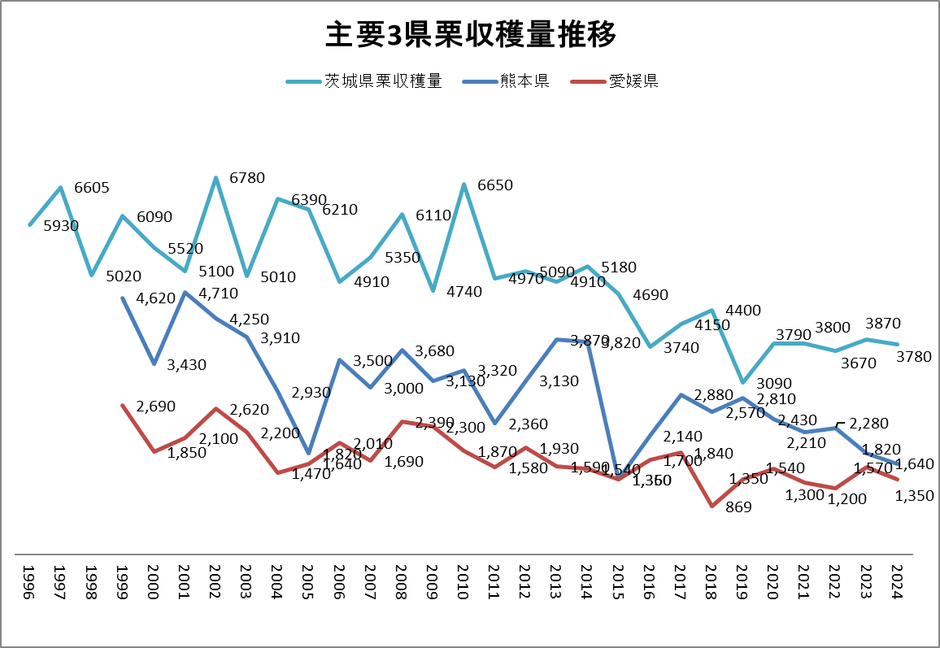

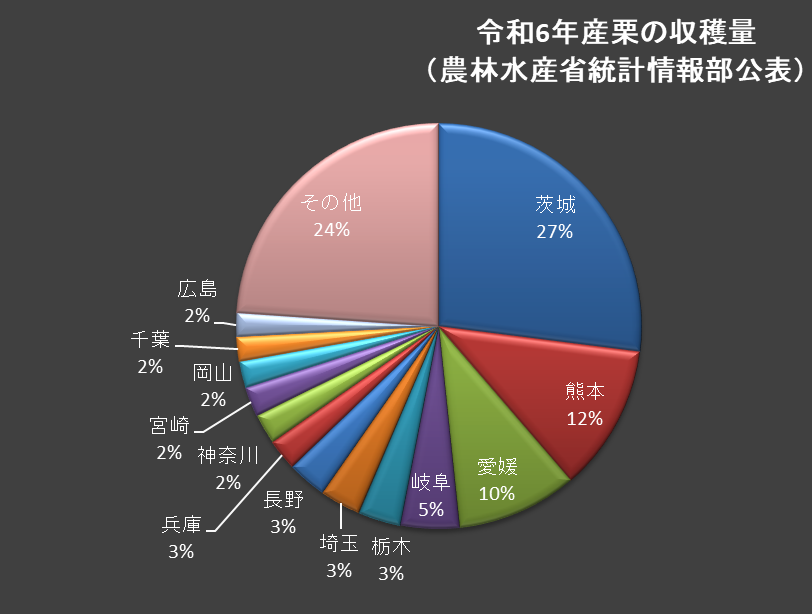

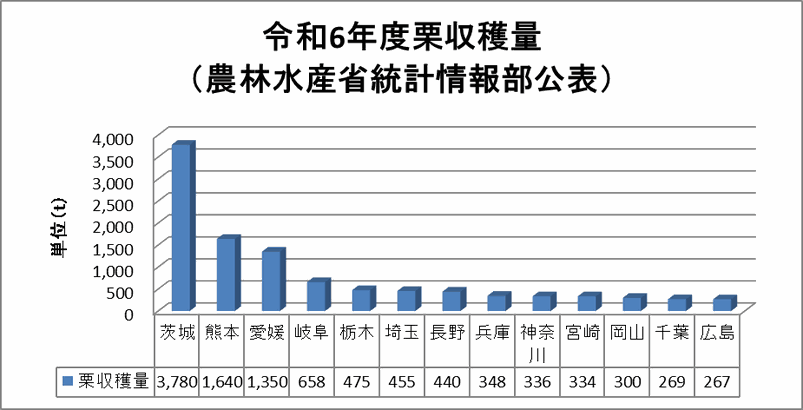

(4) 都道府県別の収穫量割合は、茨城県が27%、熊本県が12%、愛媛県が10%、岐阜県が5%、栃木県が3%となっており、この5県で全国の約6割程度となっている。

(農林水産省より 令和6年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及び出荷量 令和7年4月15日公表)

■■小田喜商店回想録■■

一昨年のハードな酷暑と比べると、2024年の気候は酷暑は変わらないものの、雨も多くマイルドな印象だった。

開花は一昨年同様早く、5月中頃には早い品種は花が咲いていた。

一方で梅雨入りが遅かった。梅雨前の受粉が多いと実のなりが多くなることが多いため、今年も多く実をつけるのでは?と予想していた。

しかしながら、実のなりが思いのほか少ないという印象。

実際は一昨年がかなり多くの実をつけていたので、平年並み、という結果ではあった。

いつものようにお盆の頃に、大きく雨が降った。

一昨年はその大雨以降、まったく雨がなく、苦しい日照りが続いたが、2024年はシトシトとしたいい雨がコンスタントに続き、

栗の実に雨が降った後の水が入って、大きく収穫が伸びていくだろうと期待していた。

その予想もあたり、お盆明けごろから栗の入荷が順調に始まっていき、8月いっぱいは好調であった。

9月に入ってもその調子を維持するものと思っていたが、入って早々失速してしまった。

農家さん曰く、イガはなっているんだが、実が入ってない、実がちゃんと開かない状態で落ちてしまう(これも生理落果?)、

虫にたくさんやられている(アブラムシやメイガなど)。。。

気候は一昨年と比べて、夜に雨が降り、気温も下がっていて、栗にとっては恵みの雨になっていると思っていた。

(実際、恵みの雨であったとは思うが)

しかし、結果の収穫がなかなか伴ってこない、農家さんも畑に行ってもなかなか穫れない、大変な一年になったと思う。

早生栗の収穫が終わり、9月下旬ごろから中生栗に移行、ようやく気温も落ち着き、徐々に収穫量が増えていった。

10月上旬ごろから晩生の栗に移行していったが、ここも例年よりも調子が悪い。特に虫の被害が大きいと

多くの農家さんから話があった。

終わってみれば、多くの農家さんが品質の高い栗をたくさん持ってきてくださったおかげで

例年よりは苦しい一年にはなったが、なんとか栗の仕入れを終えることができた。

8月お盆明けから、近年は9月いっぱい暑い毎日が続いている。その中で、収穫を行っている多くの農家さんには

頭があがらない思いでいっぱいである。

2024年不作の要因は、色々な方が色々な意見を言われているが、いずれも高温の影響に起因していると思われる。

栗の木自体が毎年の酷暑でダメージを蓄積していて弱っている、や、梅雨の遅れで受粉したものののうまく着果しなかったなど。

当社も栗の栽培をスタートし、色々な検証を今後自社管理圃場で行っていく。

また、栗は熱に弱い果物であり、収穫後の扱いが非常に品質維持において重要であるとも考えている。

小田喜商店に集まった栗を大切に管理し、品質を落とさず、よりよいものに高めるための扱い方は引き続き研究中。

昨年は大変な年にはなったが、きちんと管理しいい製品がたくさん作れたので、ぜひ多くのお客様に味わって

いただきたいと思っている。

なお、台風被害が4年続けて茨城にはなかったので、さすがにそろそろ来るのではないかと

毎年のようにおびえている。

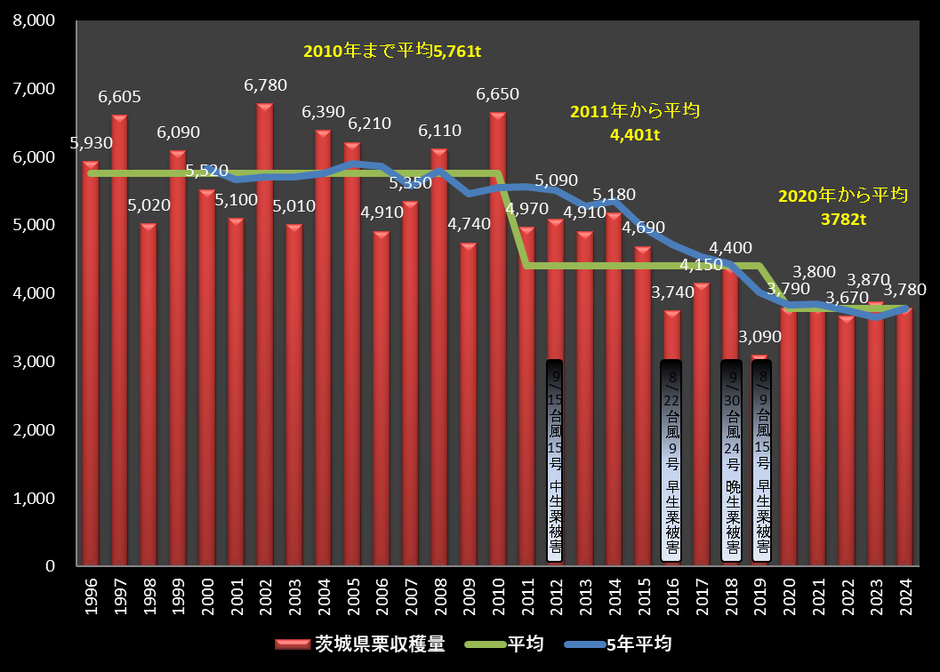

■収穫量

■栗の結果樹面積、収穫量、出荷量推移

■年度別栗収穫量、茨城県推移、トップ3推移(茨城・熊本・愛媛)